令和7年4月7日、保健学科A棟大講義室とzoomのハイブリッド形式にて東北大学医学部保健学科同窓会総会が開催されました。

令和7年度の研究活動報告では、東北大学大学院医学系研究科に在籍する大学院生によるポスター発表が行われました。

こちらのページでは、看護学専攻の大学院生ら4名の研究活動報告をご紹介します。

看護技術開発学分野 博士前期課程2年 曽根育恵「乳酸菌Enterococcus faecalis KH2が熱傷治癒過程に与える影響」

Enterococcus faecalis KH2という乳酸菌の加熱死菌を用いた熱傷治療効果検証について、ポスターで発表させていただきました。

乳酸菌は私たちの生活に身近なもので、整腸作用や免疫機能の調節に大きく関わっています。当研究室では、創傷治癒等、生体反応への乳酸菌(死菌)の効果について研究を続けており、実験を通して新たな知見を得られることはとても面白いです。後輩の皆さんにも、研究の面白さを感じていただければ幸いです。

(看護技術開発学分野HP)

ウィメンズヘルス・周産期看護学分野 博士前期課程2024年修了 後村花乃「Relationship between Preconception Health and Perinatal Outcomes in Pregnant Women with Glucose Metabolism Disorders: A Retrospective Cohort Study;糖代謝異常妊婦の妊娠前の健康管理と周産期アウトカムの関連:後ろ向きコホート研究」

2024年に香港で開催された東アジア看護学研究者フォーラムでポスター発表をさせていただきました。

1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病、そして妊娠中に発症した明らかな糖尿病の4つの糖代謝異常の種類に分類し、合計757名のデータを分析しました。1型糖尿病の妊婦は妊娠中の体重増加の目安を超えるリスクが高いことや、妊娠中に発症した明らかな糖尿病の妊婦は妊娠高血圧症候群を発症するリスクが高いことがわかりました。

仕事と研究の両立は大変でしたが、先生方には手厚いご支援をいただき、無事に修了することができました。興味のあることに打ち込めた時間は、私にとってかけがえのない財産になると感じています。

(ウィメンズヘルス・助産学分野HP)

公衆衛生看護学分野 博士前期課程2年 吉田早希「Exploring cultural elements from the literature on culturally-based suicide prevention programs for Alaska Native youth;アラスカ先住民の若者を対象とした文化的背景に基づいた自殺予防プログラムの文化的要素の検討」

アラスカ先住民の文化的背景に基づく自殺予防プログラムについて研究発表を行いました。

地域保健活動においては、住民のニーズや文化を尊重することが重要視されており、特に健康格差が顕著なアラスカ先住民コミュニティでは、住民参加型のプログラム開発が積極的に推進されています。今後は、これらのプログラムの展開方法に関するインタビュー調査を進め、保健活動・研究活動の発展に資する知見の提供を目指しています。国際学会での口頭発表は大変な経験でしたが、多くの学びを得るとともに、次の研究へとつながる重要な機会となりました。後輩の皆さんも、ぜひ目の前のチャンスを活かし、多様な挑戦を続けていってほしいと思います。

(公衆衛生看護学分野HP)

緩和ケア看護学分野 博士後期課程2年 伊藤里美「死亡票情報を用いた遺族調査の二次解析によるがん診療連携拠点病院と非拠点病院で死亡したがん患者の特性と緩和ケアの質の比較」

本研究では、全国規模の遺族調査データを用いて、がん診療連携拠点病院と非拠点病院における緩和ケアの質を比較しました。

拠点病院では症状の重い患者が多く、非拠点病院では高齢でADLが低下した患者が多い傾向がありましたが、遺族による緩和ケアの質の評価に大きな差は見られませんでした。今後は、患者の多様な背景に応じた緩和ケア提供体制の構築に貢献していきたいと考えています。後輩の皆さんには、多角的に考えることの面白さや臨床的な疑問を深めていく研究の楽しさを、少しでも感じてもらえたら嬉しいです。

(緩和ケア看護学分野HP)

令和7年4月7日、保健学科A棟大講義室とzoomのハイブリッド形式にて東北大学医学部保健学科同窓会総会が開催されました。

令和7年度の研究活動報告では、東北大学大学院医学系研究科に在籍する大学院生によるポスター発表が行われました。

こちらのページでは、放射線技術科学専攻の大学院生4名の研究活動報告をご紹介します。

臨床生理検査学分野 修士2年 山本花鈴「マウス心臓におけるミトコンドリア・コネキシン43のNa+/Ca2+交換体調節を介した不整脈発生への関与」

ミトコンドリア内膜KATPチャネルとともに、ミトコンドリア膜電位の過分極を引き起こし、催不整脈性が亢進することを明らかにしました。

不整脈発生に大きく関わるといわれているミトコンドリア内膜Cx43とミトコンドリア内膜KATPチャネルの役割に着目し、Cx43が不整脈発生にどのように関与するのかを研究テーマとしてポスター発表させていただきました。

心筋特異的Cx43欠損マウスの心室筋より多細胞心室筋モデルを作製し、ミトコンドリア内Ca2+やミトコンドリア膜電位を測定しました。

ミトコンドリア内膜Cx43の欠損は、ミトコンドリア内Ca2+を増加させ、NCLXの変化を介してミ後輩の皆さんもこれから様々な勉強を通して、研究に対し関心を持っていただければと思います。

(臨床生理検査学分野HP)

感染病態学分野 修士1年 西田朱里「クリプトコックスによる抗原提示細胞刺激へのFTY720の影響」

大学院では、クリプトコックス感染における宿主免疫応答の解析を行っています。研究活動を通して、自分の興味を深く掘り下げることができ、学部とは異なる学びの面白さを実感しています。後輩のみなさんも、少しでも興味があれば、ぜひ大学院進学を前向きに検討してみてください。

(感染病態学分野HP)

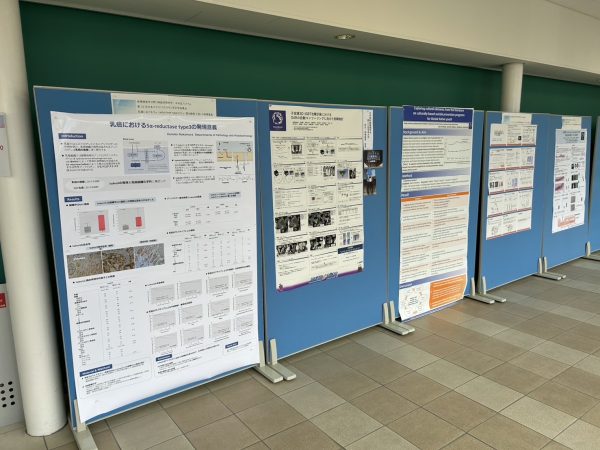

病理検査学分野修士2年 中村佳乃子「乳癌におけるAMIGO2(amphoterin誘導遺伝子および ORF2)の役割」

私は現在、乳癌の進展に関わる膜貫通型タンパク質AMIGO2の研究を病理組織学的手法を用いて行っています。AMIGO2は胃癌や大腸癌においてその動態が明らかにされていますが、乳癌における役割は未だ不明です。そこで、ヒト乳癌組織を用いた免疫染色や培養細胞を用いた機能解析を行い、AMIGO2が乳癌の増殖や転移に寄与し、予後不良因子であることを初めて明らかにしました。今後は博士課程への進学を予定しており、この研究をさらに深化させていくつもりです。

大学入学当初は、博士課程に進学するとは想像もしていませんでしたが、自ら研究計画を立て実験することの楽しさを実感しています。自身の興味のあることに向き合える環境はなかなか魅力的だと私は思います。

(病理検査学分野HP)

病理検査学分野 修士2年 古賀優花「乳癌におけるリゾホスファチジン酸受容体1(LPAR1)の役割」

病理検査学分野、博士前期課程2年の古賀優花です。私の研究テーマは「乳癌におけるリゾホスファチジン酸受容体1(LPAR1)の役割」です。リゾホスファチジン酸(LPA)は6つのG蛋白質共役型受容体(LPAR1-6)と相互作用し、多様な生物学的活性を発揮します。LPAは卵巣癌で過剰産生され、予後不良因子として報告されていますが、乳癌での役割はほとんど不明です。そのため、私は乳癌におけるLPAR1の影響について研究しています。また、今後は組織線維化や免疫チェックポイント分子との関連を検討したいと考えています。現在、私は常に新たな発見と学びの尽きない、充実した研究生活を送っています。今回の発表を通じて、後輩の皆さんが研究活動に興味をもつきっかけとなれば、大変嬉しく思います。

(病理検査学分野HP)

令和7年4月7日、保健学科A棟大講義室とzoomのハイブリッド形式にて東北大学医学部保健学科同窓会総会が開催されました。

令和7年度の研究活動報告では、東北大学大学院医学系研究科に在籍する大学院生によるポスター発表が行われました。

こちらのページでは、放射線技術科学専攻の大学院生3名の研究活動報告をご紹介します。

進藤僚太さん(放射線検査学分野 博士2年)

「IVR(インターベンショナル・ラジオロジー)手技における眼の防護の重要性」

インターベンショナルラジオロジー (IVR) は主にX線画像による透視下でカテーテル等のデバイスを用いて行う治療の総称であり、開胸や開腹を伴う外科手術と比較して患者の術後の回復期間が短く、合併症の発症率も低い利点がある。また、近年新たなデバイスが開発され、適応となる疾患が幅広くなっている。そのため、IVRの実施件数は発展途上国も含めて世界的に増加している。その一方で、現在、IVR医師の職業被ばくによる白内障の発症が問題となっている。白内障の予防には、眼の被ばく線量の管理、IVR手技中に照射する線量の最適化、X線の防護が重要である。本研究の内容はX線の防護に位置付けられており、IVRで最もよく用いられる防護具の一つであるX線防護眼鏡の性能を評価した。

(放射線検査学分野HP)

秋澤彩乃さん(放射線検査学分野 修士2年)

「住民用個人積算線量計に関する基礎的検討」

住民用個人積算線量計「D-シャトル」に関する基礎的な性能評価の研究についてポスター発表させていただきました。東日本大震災による福島第一原発事故後、住民の健康管理や被ばく線量の把握が重要視されてきた中で、D-シャトルは個体差や電池交換による影響が小さく、簡便かつ継続的に線量を測定できる機器であることを確認しました。今後は、装着時の角度依存性や周囲の電磁波環境による影響についても検討を進め、より高精度で実用的な被ばく評価に貢献したいと考えています。後輩の皆さんには、研究を少しでも身近に感じていただけましたら幸いです。

(放射線検査学分野HP)

高橋季莉華さん(放射線治療学分野 修士2年)

「子宮癌3D-IGBT(三次元画像誘導密封小線源治療)計画におけるOAR(リスク臓器)の自動コンツーリングに向けた初期検討」

子宮頸癌・子宮体癌患者に対する3次元画像誘導小線源治療において、治療計画の効率化を目的とした研究に取り組んでいます。治療計画は、治療の質と安全性を担保するために不可欠な手順ですが、時間を要するために患者さんの負担の増大や治療精度の低下が課題となります。そこで、治療計画の中でも特に時間を要する臓器の輪郭作成の手順に着目し、深層学習を用いた輪郭作成の自動化を行うことによって治療計画時間の短縮を目指しています。今後は、本技術の臨床導入を目標に、精度評価や解析を行っていく予定です。後輩の皆さんにも興味を持っていただけると嬉しいです。

(放射線治療学分野HP)

令和6年8月5日、星陵オーディトリアムとzoomのハイブリッド形式にて東北大学医学部保健学科同窓会総会が開催されました。

第1部の研究活動報告では、東北大学大学院医学系研究科に在籍する大学院生3名による発表が行われました。

こちらのページでは、臨床生理検査学分野 修士2年の赤澤しおりさんの研究活動報告をご紹介します。

臨床生理検査学分野に所属しております、博士前期課程2年の赤澤しおりです。私の研究テーマは「右室肥大心筋の収縮弛緩能におけるMCUの役割」です。

肺高血圧症は、肺動脈圧が上昇する予後不良の難治性疾患で、右心負荷が生じ右心不全を呈します。右心不全への進行は患者の予後を左右します。また、ミトコンドリアカルシウムユニポーター(MCU)は、電子伝達系に必須なカルシウムイオンをミトコンドリア内に取り込む働きがあります。卒業研究でモノクロタリン(MCT)誘発性肺高血圧症モデルマウスを作成し、マウス右心室筋のMCU発現量を見てみると、MCTモデルマウスで増加しており、右室肥大および収縮弛緩能とMCUに関連があると示唆されました。大学院では心筋特異的MCUノックアウトマウスを作製し、心筋特異的MCUノックアウトマウスにおけるミトコンドリアカルシウム取り込みが、心筋収縮弛緩能に与える影響を検討しています。本研究において心筋特異的MCUノックアウトマウスにMCTを投与しても肺高血圧症はきたしておらず、今は肺動脈バンディングにより、右室に直接的に圧負荷をかけることによって、右室肥大モデルを作製し、MCUと心筋収縮弛緩能の関係をさらに検討しています。

2024年3月には、日本循環器学会でも発表を行いました。写真はその時の様子です。

臨床生理検査学分野HP

令和6年8月5日、星陵オーディトリアムとzoomのハイブリッド形式にて東北大学医学部保健学科同窓会総会が開催されました。

第1部の研究活動報告では、東北大学大学院医学系研究科に在籍する大学院生3名による発表が行われました。

こちらのページでは、緩和ケア看護学分野 博士3年の平山英幸さんの研究活動報告をご紹介します。

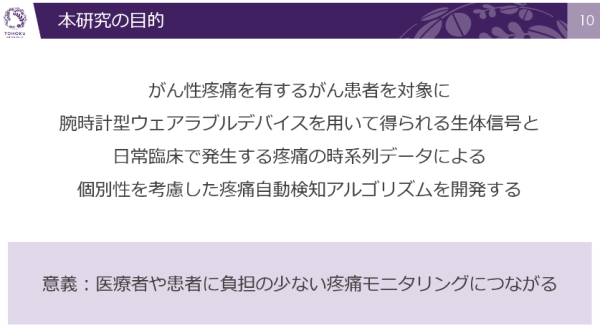

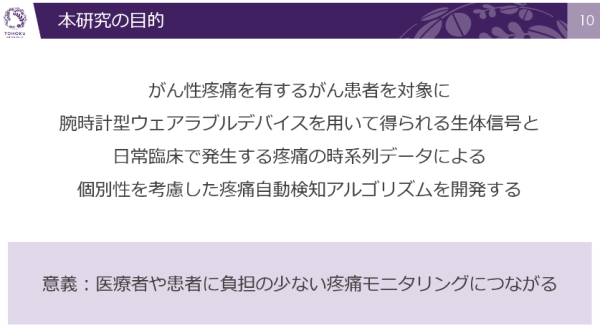

緩和ケア看護学分野に所属しております、博士後期課程3年の平山英幸です。保健学科同窓会総会にて研究活動報告をさせていただきました。私の発表テーマは「腕時計型ウェアラブルデバイスを用いたがん性疼痛を有する患者の自動疼痛検知アルゴリズムの開発」です。

がん患者さんの多くは、痛みを抱えています。しかし、様々な理由で痛みを我慢して医療者に上手く伝えることができない方や、そもそも自分で痛みを言語的に表出することが難しい患者さんもいます。こうした痛みの把握が難しい患者への応用を期待して、生体信号を用いて痛みを検知する研究が行われています。本研究では、より簡便に使用することができ、様々な情報を得ることが可能な腕時計型ウェアラブルデバイスに着目しました。実際のがん患者さんを対象に痛みが発生している時間と痛みの強さを記録してもらうことで、痛みがいつ起きていたのかを判別する機械学習アルゴリズムの開発を行っています。中間解析の結果では、個人毎のデータを機械学習させたモデルでは性能にばらつきがあるが一部の患者さんでは良好な性能のモデルを構築することができました。全員のデータをまとめたモデルでは良い性能とは言えず、データ量やデータ処理の方法を改善することで性能が向上するかを現在取り組んでいます。

今回の研究結果はアメリカのフロリダ州で行われたthe 46th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Societyにて発表を行いました。その様子についても簡単に報告を行いました。

緩和ケア看護学分野 HP

令和6年8月5日、星陵オーディトリアムとzoomのハイブリッド形式にて東北大学医学部保健学科同窓会総会が開催されました。

第1部の研究活動報告では、東北大学大学院医学系研究科に在籍する大学院生3名による発表が行われました。

こちらのページでは、放射線検査学分野 博士2年の藤沢昌輝さんの研究活動報告をご紹介します。

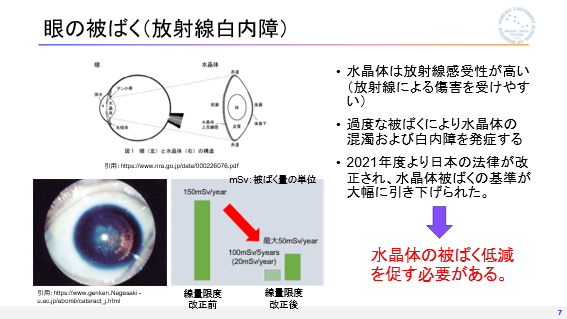

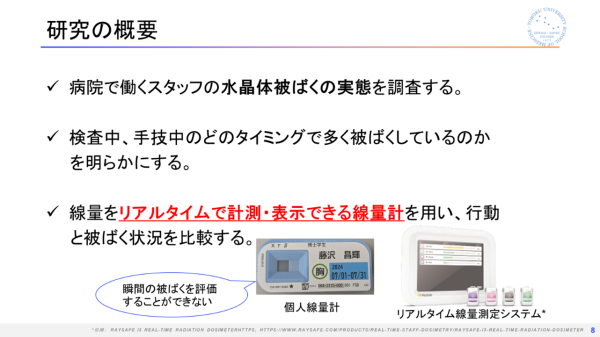

放射線検査学分野博士後期課程2年の藤沢昌輝です。「医療従事者の水晶体被ばく要因の具体化と博士学生支援の紹介」というテーマで研究活動報告をさせていただきました。

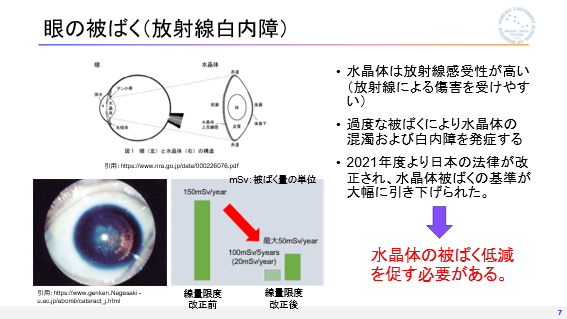

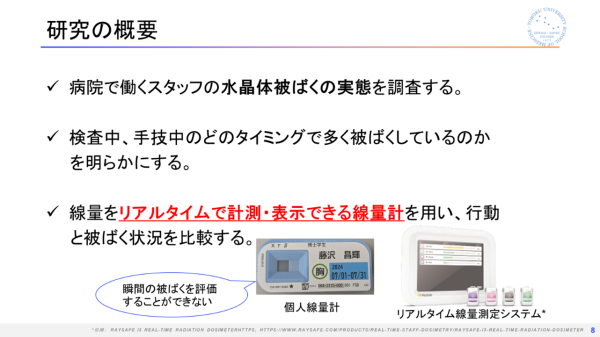

私の研究テーマは放射線被ばくの管理と測定です。特に医療従事者の眼の被ばくの実態について研究を行っています。眼の水晶体は放射線被ばくによって混濁および白内障を発症することがわかっており、医療従事者の放射線白内障の発症を防ぐために業務における眼の被ばくの具体的な要因を明らかにする必要があります。そこで私はリアルタイム線量測定システムを用いて、医療従事者の被ばく状況を経時的に測定することで、被ばくが増加する要因や最適な防護方法について検討を行っています。今回は心臓カテーテル治療を行う医師のリアルタイム被ばく測定について報告いたしました。心臓カテーテル治療はX線透視・撮影を行いながらカテーテル手技などを行うため、眼の被ばくが多い業務です。リアルタイム測定によって放射線防護具の使用状況や、透視条件の設定、医師の立ち位置など被ばくに関与する行動をより詳細に調査していこうと思います。

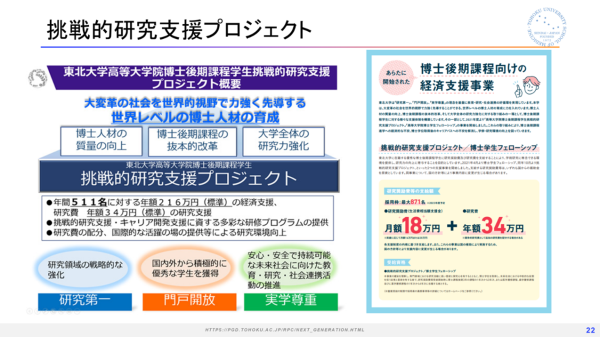

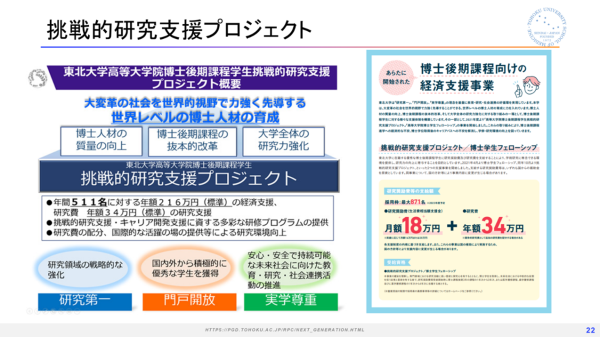

また私は「挑戦的研究支援プロジェクト」という博士後期課程の学生のための支援制度に採択され、生活費や研究費をいただいています。今回この支援制度について簡単に紹介させていただきました。もし博士課程への進学を少しでも検討している方がいれば、参考にしていただければ幸いです。

画像:https://pgd.tohoku.ac.jp/rpc/next_generation.htmlより引用

放射線検査学分野 HP

令和5年8月9日、星稜オーディトリアムとzoomのハイブリッド形式にて東北大学医学部保健学科同窓会総会が開催されました。

第1部の研究活動報告では東北大学大学院医学系研究科に在籍する大学院生3名による発表が行われました。

こちらのページでは、看護技術開発学分野 修士1年の鎌田若奈さんの研究活動報告をご紹介します。

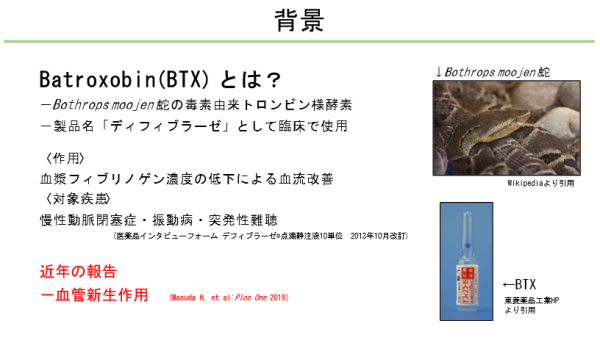

私は、保健学科看護学専攻を卒業後、大学院保健学専攻看護技術開発学分野に進学しました。今年度の研究活動報告では、2023年6月に開催されました「第19 回日本褥瘡学会東北地方会学術集会」で発表した内容をご報告させていただきました。日本褥瘡学会東北地方会は、東北地方における褥瘡や創傷管理に関する医療の向上と充実に貢献するために継続した活動を行っている学会です。第19回学術集会は、大会長を初めて薬剤師が務めるということもあり、褥瘡の保存的治療、特に薬物治療やチーム医療にフォーカスを当てたプログラムが企画されていました。「褥瘡のチーム医療を再考する」というシンポジウムでは、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士の先生方の活発なディスカッションが行われており、各職種の役割や強みを相互理解することができた良い機会となりました。また、私は本学術集会における発表「ヘビ毒由来酵素バトロキソビンによる新規創傷ケア看護技術の検討」により「優秀発表賞」を受賞することができ、自身の研究の必要性を再確認することが出来ました。

このテーマには学部の卒業研究時より取り組んでおります。褥瘡などの難治性創傷は患者さんにとって身体的だけでなく、心理的・社会的影響が大きくQOL低下に繋がる疾患です。その難治性創傷への新たな創傷ケアとしてバトロキソビンに着目し、その作用やメカニズムについて解析を進めています。研究の結果、バトロキソビンは皮膚創傷に対し促進的に働く可能性が示唆されました。今後は、そのメカニズムの詳細や臨床応用に向けた研究を進めていきたいと考えています。

最後に、日頃よりご指導いただいております菅野恵美教授、丹野寛大講師をはじめ、研究室の皆様にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。

看護技術開発学分野HP

令和5年8月9日、星陵オーディトリアムとzoomのハイブリッド形式にて、東北大学医学部保健学科同窓会総会を開催しました。

【第1部 研究活動報告】

看護技術開発学分野修士1年の鎌田若奈さん、画像診断学分野修士2年の稲森瑠星さん、感染病態学分野修士2年の佐藤隼人さんの3名に、現在行っている研究を発表していただきました。

どの発表でも質疑応答が活発に行われており、他分野にも活かせる学びがたくさんありました。

【第2部 総会】

以下3点について決定しました。

- 令和4年度決算報告

- 保健学科同窓会役員

- 令和5年度予算案

令和5年8月9日、星稜オーディトリアムとzoomのハイブリッド形式にて東北大学医学部保健学科同窓会総会が開催されました。

第1部の研究活動報告では東北大学大学院医学系研究科に在籍する大学院生3名による発表が行われました。

こちらのページでは、感染病態学分野 修士2年の佐藤隼人さんの研究活動報告をご紹介します。

私は、保健学科看護学専攻を卒業後、大学院に進学し、本格的な基礎研究を開始しました。この度、2023年2月26日(日)に開催されました「第16回 大学院リトリート発表会」に参加し、研究の成果を発表してきましたので、報告致します。新型コロナ感染症の影響により、数年はオンライン上での開催でしたが、今回は久方ぶりの現地開催でした。学内ではありますが、私にとっては初めての本格的な発表の機会を得ました。現地ならではの雰囲気を味わうことができ、他の大学院生の研究に刺激を受けました。

私は、「急性呼吸窮迫症候群(ARDS)のマウスモデルを使用した病態解明と治療法の検討」をテーマに研究を行ってきました。候補物質を投与し、モデルで生じた病態が改善するかどうか、スクリーニングを行ってきました。ARDSは、新型コロナ感染症の重症例で患者数が急増しており、呼吸管理などの対処療法のみで、新規治療法が待ち望まれています。今回得られたデータは、使用した物質の効果は十分ではなかった可能性が考えられました。しかし、今回の研究を通して得られた実験技術や考え方は、今後の研究活動のみならず、人生のあらゆる面で役立つ貴重な財産になったと考えています。

最後に、日頃よりご指導頂いております、前感染分子病態解析学分野川上和義教授、感染病態学分野青柳哲史教授、看護技術開発学分野菅野恵美教授、形成外科学分野今井啓道教授、ならびに各分野の皆様に感謝申し上げます。

感染病態学分野

HP・連絡先

令和5年8月9日、星陵オーディトリアムとzoomのハイブリッド形式にて東北大学医学部保健学科同窓会総会が開催されました。

第1部の研究活動報告では、東北大学大学院医学系研究科に在籍する大学院生3名による発表が行われました。

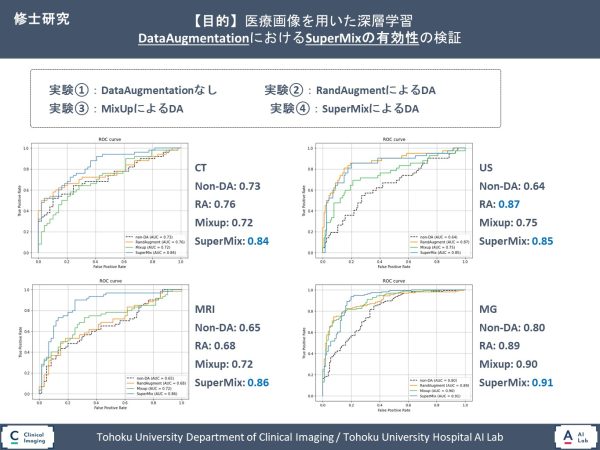

こちらのページでは、画像診断学分野 修士2年の稲森瑠星さんの研究活動報告をご紹介します。

保健学科同窓会総会および研究活動報告

私は、令和三年度に鹿児島医療技術専門学校の診療放射線技術学科を卒業後、大学院保健学専攻画像診断学分野に進学しました。卒業研究時の研究内容を引き継ぎ、修士課程においても研究を続けております。今年度の研究活動報告では、修士課程における研究と約二年間に渡り行ってきた外部活動の内容を発表させていただきました。私は、「診療放射線技師100人カイギ」というコミュニティの運営を約二年間行ってきました。また、診療放射線技師学生団体URTSを立ち上げ、その代表も務めております。これらの活動は、診療放射線技師を目指す学生と社会人とを繋げ、相互に刺激を与えるものであり、全国各地の病院への見学や学会での交流など、多くの繋がりを作ることが出来ました。学生に幅広い将来の選択肢を与えるためには、繋がりは必須です。この繋がりを機に就職が決まった学生もおり、今後も活動を通して学生により良い機会を還元していきたいと思います。

また、こうした学外での活動は研究にも活かされています。私は画像診断AIの開発研究を行っており、臨床現場の意見を聞くことは実際の医療課題を解決する事へのヒントとなり、研究立案にとても有用でした。今後の、修士課程以降の研究においても、重要な繋がりとして研究に活かし、励みたいと思います。最後に、日々の研究活動において親身に御指導くださっている植田教授をはじめ、研究室の皆様にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。

画像診断学分野(大学院ホームページ)